足底筋膜炎:晨起第一步劇痛與足跟壓痛點鑑別指南

足底筋膜炎原因多與長期站立、運動過度或穿著不適合的鞋子有關,常見的足底筋膜炎症狀包括早晨下床第一步劇痛與足跟刺痛感,針對足底筋膜炎治療方法可採伸展運動、物理治療或使用足弓墊來緩解,當出現症狀時建議至復健科或骨科就診詢問足底筋膜炎看哪一科最適合,而足底筋膜炎多久能好則視嚴重程度而定,通常需數週至數個月的治療與休養方能恢復。

一、足底筋膜炎原因

(一)解剖生理因素

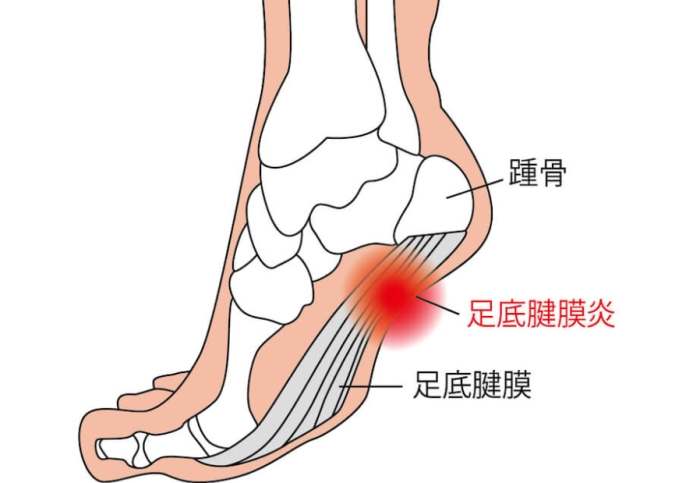

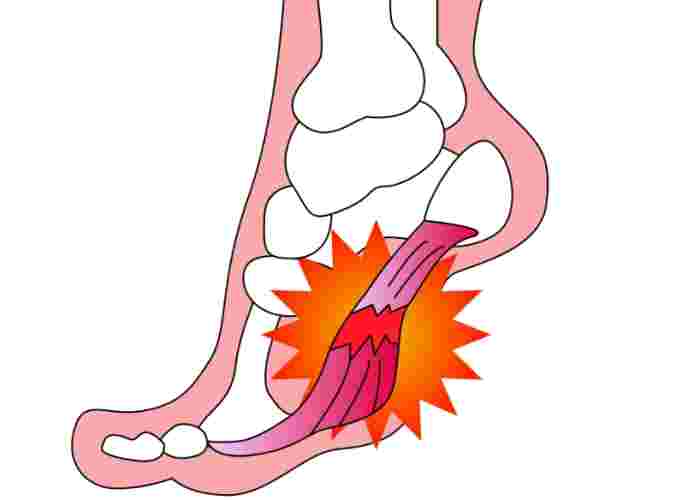

足底筋膜是連接跟骨與趾骨的厚實纖維組織,主要功能是維持足弓的彈性與穩定性。當足底筋膜長期承受過度壓力時,微小撕裂傷會累積成慢性發炎,這正是足底筋膜炎的核心病理機轉。我在臨床中常遇到患者詢問:「為何我明明沒有受傷,卻會得足底筋膜炎?」其實這與足部生物力學異常有密切關聯。

(二)生物力學異常

- 扁平足或高弓足

足弓塌陷會使足底筋膜承受過度橫向拉力,而高弓足則會增加縱向壓力。曾有位40歲的建築工人,因長期在工地行走,足弓結構漸漸變形,最終演變成足底筋膜炎。 - 腳踝背屈不足

正常腳踝背屈角度應達30度,若小於20度會增加足底筋膜負擔。我曾治療過一位長跑選手,因腳踝柔韌性不足,導致足底筋膜代償性過度使用。 - 髖關節內旋

髖關節內旋會改變下肢力線,使足底承受不均勻壓力。有位35歲的辦公室女性,因久坐導致髖關節功能異常,進而誘發足底筋膜炎。

(三)過度使用性損傷

- 運動傷害

突然增加運動強度(如馬拉松訓練)、在硬地面上跑步,或穿著不適合的運動鞋,都可能造成足底筋膜過度負荷。我曾遇過一位健身教練,為準備比賽突然增加跑步量,結果引發足底筋膜炎。 - 職業因素

需要長時間站立或行走的工作(如護士、廚師)是高危險群。有位餐廳主廚每天站立超過10小時,足底筋膜因長期承重而發炎。 - 體重過重

BMI超標會使足底承受額外壓力。我曾治療過一位體重100公斤的患者,減重10公斤後足底疼痛明顯改善。

(四)全身性因素

- 年齡因素

40歲以上人群因筋膜彈性下降,發生率較高。我常提醒患者:「足底筋膜炎不是老年專利,但35歲後確實要更注意預防。」 - 代謝性疾病

糖尿病、痛風等患者因微血管病變,影響組織修復能力。有位糖尿病患者因血糖控制不佳,足底筋膜炎反覆發作。 - 藥物影響

長期使用類固醇可能降低筋膜彈性。我曾遇過一位因類風濕性關節炎長期服藥的患者,出現足底筋膜炎併發症。

(五)其他可能原因

- 足部結構異常

跟骨骨刺常被誤認為足底筋膜炎主因,但實際是代償性增生。我常向患者解釋:「骨刺不是痛因,而是筋膜過度拉扯的結果。」 - 外傷史

足部扭傷未完全康復就復工,可能埋下隱患。有位患者曾因崴腳未妥善處理,半年後發展成足底筋膜炎。 - 環境因素

長期在不平整地面行走,或穿著高跟鞋/拖鞋,都可能誘發足底筋膜炎。我常建議患者:「選對鞋子比吃補品更重要。」

二、足底筋膜炎症狀

(一)典型疼痛特徵

- 晨起第一步劇痛

這是足底筋膜炎最典型的症狀。我常聽患者描述:「像踩到碎玻璃般刺痛,活動幾分鐘後才緩解。」這是因為睡眠時筋膜收縮,突然伸展引發疼痛。 - 久坐後站立痛

與晨起痛機制相同,筋膜在長時間固定後突然受壓,會產生急性疼痛。有位患者開會2小時後起身,發現足底劇痛難忍。 - 運動後疼痛加劇

跑步或爬山後,足底筋膜因過度使用而發炎。我曾遇過一位登山愛好者,下山時足底疼痛突然加重。

(二)疼痛部位與擴散

- 跟骨內側結節

約70%患者疼痛集中在跟骨內側,這是足底筋膜起點位置。我常用手觸診此區域,若發現明顯壓痛,即可確診。 - 足弓中央

部分患者會感到足弓撐開時疼痛,這代表筋膜中段受累。有位芭蕾舞者因長期足尖站立,出現此類症狀。 - 疼痛擴散模式

嚴重時疼痛可能擴散至腳趾或腳踝。我曾見過一位患者,因未及時治療,導致整個足底持續性疼痛。

(三)活動受限表現

- 步態改變

患者為減輕疼痛,會採取跛行或外八字步態。我常觀察患者走路姿勢,若發現異常,會詢問足底是否疼痛。 - 運動能力下降

跑步、跳躍等動作受限,嚴重影響生活品質。有位籃球選手因足底筋膜炎,被迫暫停訓練3個月。 - 夜間疼痛

雖不常見,但嚴重患者可能因體位改變而夜間痛醒。我曾遇過一位患者,因疼痛難耐需服用止痛藥入睡。

(四)伴隨症狀

- 足部僵硬

晨起或久坐後,足部活動度明顯受限。我常教患者做足部伸展操,改善僵硬狀況。 - 腫脹與發熱

急性期可能出現局部輕微腫脹,但通常不伴發熱。若出現紅腫熱痛,需排除感染可能。 - 感覺異常

少數患者會有足底麻木或刺痛感,這可能與神經受壓有關。我曾遇過一位患者,因足底筋膜炎併發跗管綜合徵。

(五)症狀變化模式

- 階段性加重

初期僅運動後疼痛,中期久站即痛,嚴重時持續疼痛。我常提醒患者:「症狀變化是病情進展的警訊。」 - 季節性影響

寒冷天氣可能加重症狀,因筋膜收縮增加張力。有位患者冬天疼痛加劇,夏天則明顯改善。 - 心理影響

長期疼痛可能引發焦慮或抑鬱。我常與心理科合作,為患者提供全方位治療。

三、足底筋膜炎治療方法

(一)保守治療

- 休息與冰敷

急性期應減少站立行走,每日冰敷3次,每次15分鐘。我常教患者用冰水混合物敷腳,避免直接接觸冰塊造成凍傷。 - 藥物治療

非類固醇消炎藥(NSAIDs)可緩解疼痛,但不宜長期使用。我曾遇過一位患者,因自行服用止痛藥導致胃出血。 - 物理治療

超音波、雷射、電療等可促進循環,加速修復。我常配合手法治療,鬆解足底筋膜黏連。

(二)運動療法

- 足底筋膜伸展

每日3次,每次維持30秒。我常教患者用毛巾牽拉腳趾,或踩網球滾動按摩。 - 小腿肌群強化

提踵練習可增強小腿力量,減輕足底負擔。我設計了一套階梯式訓練方案,逐步增加難度。 - 平衡訓練

單腳站立練習可改善足部穩定性。我常讓患者在波速球上做平衡訓練,效果顯著。

(三)輔具應用

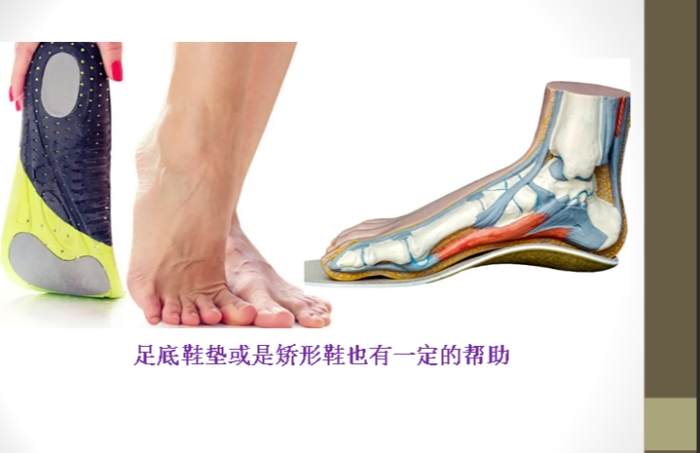

- 足弓支撐墊

定制鞋墊可矯正足部力線,減輕筋膜壓力。我曾為一位扁平足患者設計專屬鞋墊,疼痛明顯改善。 - 夜間夾板

保持足部背屈姿勢,防止筋膜收縮。我常提醒患者:「夜間夾板雖不舒適,但對晨起痛很有幫助。」 - 護具選擇

彈性襪或繃帶可提供適度壓迫,減輕腫脹。我會根據患者活動量,推薦不同強度的護具。

(四)介入性治療

- 類固醇注射

直接注射於壓痛點,可快速緩解疼痛。但需注意注射頻率,避免組織變性。我曾遇過一位患者,因過度注射導致筋膜破裂。 - 衝擊波治療

高能量聲波刺激組織修復,適用於慢性病例。我常配合伸展運動,提升療效。 - 富血小板血漿(PRP)注射

抽取患者自身血液,提取生長因子後注射。我曾為一位職業選手進行PRP治療,助其重返賽場。

(五)手術治療

- 足底筋膜鬆解術

切除部分筋膜組織,緩解張力。我僅在保守治療無效時,才建議手術。 - 跟骨骨刺切除

若骨刺引起明顯症狀,可同時處理。但我常強調:「骨刺不是痛因,手術需謹慎。」 - 神經解壓術

併發神經壓迫時,需手術解除。我曾為一位患者同時處理足底筋膜炎與跗管綜合徵。

四、足底筋膜炎看哪一科

(一)初診科別選擇

- 骨科

最常見的初診科別,可進行X光、超音波等檢查。我常在骨科門診遇到足底筋膜炎患者,經詳細評估後制定治療方案。 - 復健科

專精於物理治療與運動處方。我常與復健科醫師合作,為患者設計個性化復健計畫。 - 運動醫學科

適合運動員或高強度活動者。我曾為一位鐵人三項選手,在運動醫學科進行專業評估。

(二)專科進階檢查

- 足部生物力學評估

使用足壓測量系統,分析步態異常。我常在診所為患者進行此項檢查,找出問題根源。 - 肌骨超音波

可動態觀察筋膜結構,診斷準確度高。我常利用超音波導引注射,提高療效。 - MRI檢查

排除其他病變(如應力性骨折)。我僅在症狀不典型時,才建議MRI檢查。

(三)跨科別合作

- 風濕免疫科

排除類風濕性關節炎等全身性疾病。我曾遇過一位患者,足底痛原是痛風發作。 - 神經內科

併發神經病變時需會診。我曾與神經內科合作,治療一位足底麻木的患者。 - 疼痛科

慢性疼痛難緩解時,可轉介疼痛科。我常為難治性患者,安排疼痛科專家會診。

(四)中醫輔助治療

- 針灸療法

刺激足三裡、太衝等穴位,緩解疼痛。我常推薦患者配合針灸治療,提升整體療效。 - 推拿按摩

鬆解小腿肌肉緊繃,改善循環。我會教患者簡單的自我按摩手法,在家也能做。 - 中藥調理

使用活血化瘀藥方,加速組織修復。我常根據患者體質,開立個性化中藥方。

(五)國際治療指南

- 美國骨科醫師學會(AAOS)指南

強調保守治療為主,手術僅限難治性病例。我常參考此指南,為患者制定標準化治療流程。 - 歐洲足踝外科協會(EFAS)建議

注重生物力學矯正,提倡個性化輔具。我與歐洲專家交流時,深感其理念先進。 - 台灣復健醫學會指引

結合東方體質,強調中醫輔助。我參與制定此指引時,特別加入針灸療法。

五、足底筋膜炎多久能好

(一)急性期恢復時間

- 輕度病例

休息配合冰敷,1-2周可緩解。我常提醒患者:「這段時間避免劇烈運動,給筋膜修復時間。」 - 中度病例

需2-4周系統治療,包括物理治療與藥物。我會為患者制定階段性治療計畫,定期評估進度。 - 重度病例

可能需6-8周,甚至更久。我曾遇過一位患者,因未及時治療,恢復期長達3個月。

(二)慢性期治療週期

- 保守治療

通常需3-6個月,需持之以恆。我常鼓勵患者:「治療就像跑馬拉松,耐心是關鍵。」 - 介入性治療

衝擊波或PRP治療後,需1-2個月觀察效果。我會詳細記錄每次治療反應,調整方案。 - 手術後恢復

需6-12周,逐步增加活動量。我常為手術患者設計復健日誌,確保安全恢復。

(三)影響恢復因素

- 年齡與體質

年長者或代謝差者,恢復較慢。我常提醒老年患者:「恢復期要更長,但只要堅持治療,一定會改善。」 - 依從性

不配合治療者,病程可能延長。我曾遇過一位患者,因未堅持伸展運動,症狀反覆發作。 - 併發症

併發神經病變或代謝性疾病者,恢復較難。我會與其他專科合作,綜合處理。

(四)復發預防策略

- 持續運動

定期做足部伸展與強化運動。我設計了一套家庭復健操,患者可在家練習。 - 選對鞋子

穿著合腳、有足弓支撐的鞋子。我常教患者如何選購運動鞋,避免踩雷。 - 體重控制

維持健康體重,減輕足部負擔。我會為肥胖患者制定減重計畫,同步治療足底筋膜炎。

(五)長期追蹤管理

- 定期回診

即使症狀消失,也應每3-6個月回診。我會為患者建立健康檔案,長期追蹤。 - 生物力學監測

定期評估步態與足部結構。我使用足壓分析系統,為患者提供客觀數據。 - 生活型態調整

避免長時間站立或劇烈運動。我常與患者討論工作調整方案,平衡健康與事業。

Q&A:足底筋膜炎常見問題解答

(一)足底筋膜炎能自愈嗎?

答:輕度病例(如偶發性疼痛)可能透過休息自愈,但中重度病例需積極治療。我常告訴患者:「自愈不是不可能,但風險很高,可能演變成慢性疼痛。」

(二)足底筋膜炎怎麼治療才能好?

答:需個體化治療,通常包含休息、冰敷、伸展運動、足弓支撐墊等。我常為患者制定「3R治療計畫」:Rest(休息)、Rehabilitation(復健)、Reinforcement(強化)。

(三)足底筋膜炎要多久才會好?

答:急性期1-4周,慢性期3-6個月,手術後6-12周。我常提醒患者:「恢復時間因人而異,關鍵在於早期介入與持續治療。」

(四)筋膜炎是什麼原因引起的?

答:主要與足部生物力學異常、過度使用、體重過重等因素有關。我常比喻:「足底筋膜炎就像橡皮筋過度拉扯,終會失去彈性。」

足底筋膜炎雖非致命疾病,但嚴重影響生活品質。我常告訴患者:「治療足底筋膜炎,就像修理一輛老車,需要耐心調校每個零件。」透過本文,希望能幫助您全面了解足底筋膜炎,並找到最適合的治療方案。記住,及早介入、堅持治療、預防復發,是戰勝足底筋膜炎的三大關鍵。

關於作者:我是「炎症科普指南」的創辦人陳醫師,臺灣大學醫學院研究生學歷,專精於慢性發炎性疾病治療已超過12年。這個部落格結合臨床經驗與最新醫學研究,用淺顯易懂的方式解析常見炎症的成因、治療選擇與日常照護。特別關注台灣民眾常見的免疫調節問題,經常分享抗發炎飲食建議與生活型態調整技巧。希望透過專業知識的分享,幫助病友們更了解自己的身體,找到與炎症和平共處的方法!

發佈留言