鼻竇炎症狀 表現、原因、治療方法、藥物、併發症

鼻竇炎症狀常見包括鼻塞、黃膿鼻涕與臉部脹痛,這些鼻竇炎症狀表現可能伴隨嗅覺異常或頭痛。鼻竇炎症狀原因多為細菌感染、過敏或鼻腔結構異常。鼻竇炎治療方法依嚴重程度可分為抗生素(鼻竇炎藥物)、鼻腔沖洗或手術介入。若未及時處理,可能引發腦膜炎等鼻竇炎併發症,建議及早就醫評估!

目录

一、鼻竇炎症狀概述

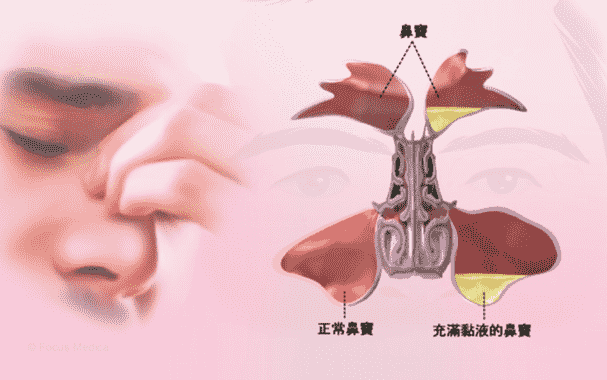

鼻竇炎(Sinusitis)係指鼻竇黏膜發生炎症反應嘅病理狀態,根據病程可分為急性(少於4週)、亞急性(4-12週)與慢性(超過12週)。典型症狀表現主要源於竇腔內黏液排出受阻、黏膜腫脹及繼發性感染所引發嘅連鎖反應。臨床上約87%嘅病例會合併鼻腔症狀,形成所謂嘅「鼻竇鼻炎症候群」。

二、鼻竇炎症狀表現分類系統

2.1 急性鼻竇炎症狀特徵

主要符合「二大症狀+二小症狀」診斷標準:持續性膿性鼻涕(大於10日)與臉部脹痛為主要症狀,輔以嗅覺減退、鼻塞或咳嗽(夜間加劇)。急性期患者約有62%會出現38°C以上發燒,疼痛特徵包括:上頜竇炎之面頰痛(咀嚼加劇)、篩竇炎之內眥疼痛、額竇炎之晨間額痛(午後緩解)及蝶竇炎之顱頂深部痛。

2.2 慢性鼻竇炎症狀特徵

以長期鼻阻塞(大於12週)與後鼻滴漏為核心表現,伴隨黏液膿性分泌物。與急性期不同,疼痛症狀僅28%患者會出現,但嗅覺障礙比例升高至72%。需特別注意「沉默型鼻竇炎」可能僅表現為慢性咳嗽或咽喉異物感。

2.3 兒童鼻竇炎症狀特殊表現

小兒患者常見非典型症狀:持續性口呼吸(大於10日)、食慾下降、中耳炎反覆發作及夜間鼾症。需與腺樣體肥大進行鑑別診斷,其中眼部症狀(如眼瞼水腫)出現時應警惕眶內併發症。

三、鼻竇炎症狀診斷與鑑別判斷

3.1 臨床診斷要件

依據2012年台灣鼻科醫學會指引,需符合以下任一組合:A. 兩項主要症狀(面部脹痛/壓痛、鼻阻塞、膿性鼻涕、嗅覺減退)加三項次要症狀(頭痛、口臭、牙痛、咳嗽、耳壓感);B. 鼻內鏡發現中鼻道膿性分泌物;C. 影像學顯示竇腔黏膜增厚大於4mm或氣液平面。

3.2 鑑別診斷要點

需排除:過敏性鼻炎(清澈鼻涕、陣發性噴嚏)、叢發性頭痛(嚴格單側、伴結膜充血)、三叉神經痛(觸發點現象)及牙源性感染(牙髓活力測試陽性)。特別注意鼻竇腫瘤可能呈現單側性進展症狀。

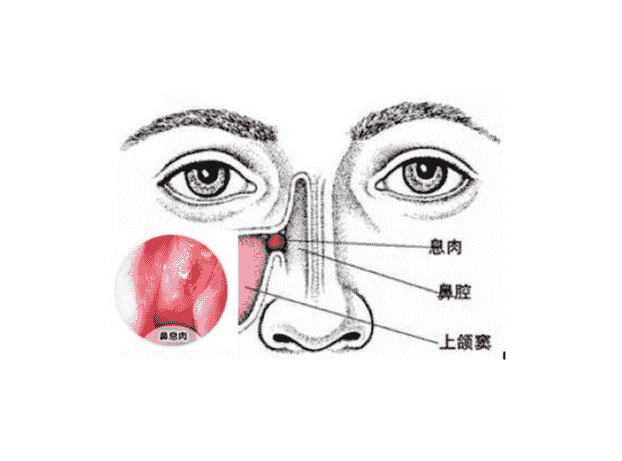

3.3 內視鏡檢查關鍵發現

中鼻道可見膿性分泌物(陽性預測值達82%),黏膜呈現瀰漫性充血水腫。慢性病例可能觀察到息肉樣變或解剖變異(如鼻甲氣化)。

四、鼻竇炎症狀原因與病理機制

4.1 感染性因素

急性期70-80%為病毒性(鼻病毒、流感病毒),細菌感染常見肺炎鏈球菌(35%)、流感嗜血桿菌(31%)及卡他莫拉菌(11%)。慢性期則以金黃色葡萄球菌與厭氧菌為主,真菌性感染在免疫功能低下患者需高度警惕。

4.2 解剖結構異常

鼻中膈彎曲(偏曲角度大於15°)、鉤狀突變異及Haller氣房等結構問題,會導致竇口複合體阻塞,使黏液纖毛清除功能下降(正常傳輸速度應達5-7mm/min)。

4.3 黏膜功能障礙

原發性纖毛運動異常(如Kartagener症候群)使黏液滯留,囊腫性纖維化患者因黏液黏稠度增加300%,均大幅提升發病風險。

五、鼻竇炎治療方法與鼻竇炎藥物

5.1 急性期藥物治療

首選amoxicillin-clavulanate(875/125mg bid)治療10日,青黴素過敏者可改用doxycycline或呼吸型fluoroquinolones。配合鼻腔沖洗(生理鹽水+2.3%碳酸氫鈉)每日3次,局部類固醇噴劑(如mometasone)可減少黏膜水腫23%。

5.2 慢性期處置原則

需長期(至少3個月)使用鼻用類固醇,合併大環內酯類抗生素(如clarithromycin 250mg qd)發揮抗炎作用。對藥物治療失敗者,功能性內視鏡鼻竇手術(FESS)可改善症狀85%,但需完整保留竇口黏膜。

5.3 輔助治療方案

黏液溶解劑(acetylcysteine)可降低分泌物黏稠度,白三烯受體拮抗劑(montelukast)對合併氣喘患者有效。近期研究顯示維生素D3補充(維持血清濃度>30ng/ml)有助黏膜修復。

六、鼻竇炎併發症與系統性危害

6.1 局部併發症

眶周蜂窩組織炎(發生率3.7%)需立即靜脈注射ceftriaxone,顱內併發症(腦膿瘍、海綿竇血栓)雖罕見(0.2%)但死亡率達15%。骨骨髓炎好發於兒童額竇炎。

6.2 系統性影響

慢性鼻竇炎使氣喘急性發作風險增加1.8倍,COPD惡化住院率提升42%。最新研究顯示其與心血管疾病(HR=1.26)及阿茲海默症(β-amyloid沉積增加)可能存在病理關聯。

6.3 生活質量評估

SNOT-22量表顯示患者睡眠障碍達73%,工作效率下降61%。慢性病例有29%合併憂鬱症狀,需進行心理社會評估。

發佈留言