蜂窩性組織炎症狀,蜂窩性組織炎不同症狀表現,蜂窩性組織炎診斷,治療方法,藥物

蜂窩性組織炎症狀主要表現為皮膚紅腫、疼痛及發熱,嚴重時可能伴隨發燒。蜂窩性組織炎不同症狀表現會因感染部位而異,如腿部常見腫脹,臉部則可能影響表情活動。醫師通常透過臨床檢查進行蜂窩性組織炎診斷,必要時會採檢體培養。蜂窩性組織炎治療方法以抗生素為主,輕症可使用口服蜂窩性組織炎藥物,嚴重者需住院靜脈注射治療,及時就醫是康復關鍵!

目录

一、蜂窩性組織炎基本概念與病理機制

蜂窩性組織炎(Cellulitis)是一種常見的皮膚及皮下軟組織細菌感染性疾病,主要侵犯真皮層及皮下脂肪組織。其致病機轉通常由皮膚屏障破壞後,致病菌侵入並繁殖所引發。常見致病菌包括A群鏈球菌(Group A Streptococcus)和金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus),偶爾可見B群鏈球菌、嗜血桿菌或革蘭氏陰性菌感染。

二、蜂窩性組織炎不同症狀表現

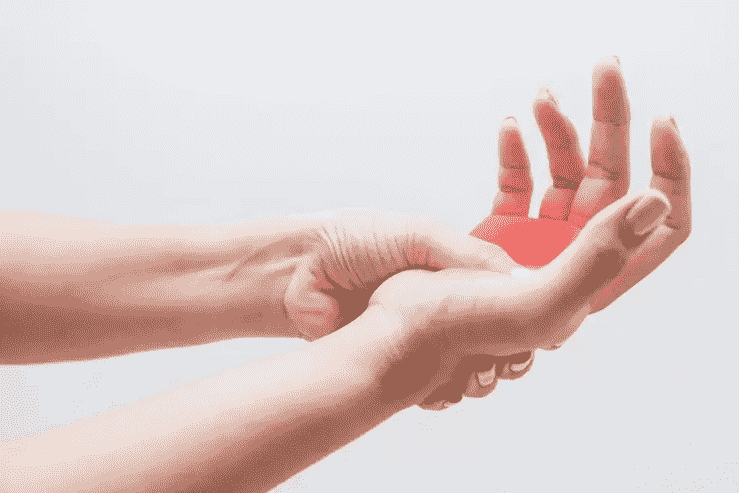

蜂窩性組織炎症狀具有特異性,醫護人員可透過以下蜂窩性組織炎症狀進行初步判斷:

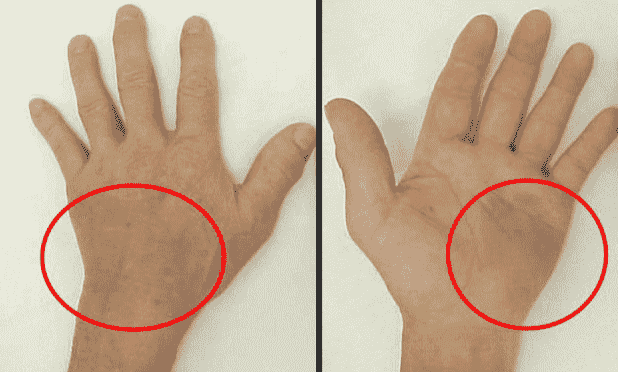

首先,受感染區域會出現明顯的紅斑(Erythema),且邊界模糊不清,呈現漸進性擴散特徵。紅斑區域通常伴隨局部溫度升高(熱感)及壓痛(Tenderness),此為炎症反應的典型表現。

其次,患者會出現腫脹(Edema),可能導致皮膚表面呈現橘皮樣變化(Peau dorange appearance)。嚴重時可觀察到水泡(Vesicles)或大泡(Bullae)形成,甚至進展為壞死性筋膜炎。

全身性症狀方面,約50%患者會出現發燒(Fever)、寒顫(Chills)、倦怠(Malaise)等系統性炎症反應。淋巴管炎(Lymphangitis)表現為從感染部位延伸的紅色條紋,區域淋巴結腫大(Lymphadenopathy)也常見。

三、蜂窩性組織炎症狀與特殊族群症狀差異

1. 眼部周圍蜂窩性組織炎

眼瞼及眶周蜂窩性組織炎(Periorbital cellulitis)除典型炎症表現外,可能伴隨眼球運動疼痛、視力模糊等症狀。需特別區分眶隔前(Preseptal)與眶隔後(Orbital)感染,後者可能導致眼球突出(Proptosis)及眼球運動受限。

2. 糖尿病患者症狀特點

糖尿病患者的蜂窩性組織炎常表現為更廣泛的感染範圍,且容易進展為深部組織感染。由於周邊神經病變,疼痛感可能相對減輕,造成臨床評估困難。此類患者更易發展為壞死性筋膜炎或膿瘍形成。

3. 免疫功能低下患者表現

免疫功能抑制患者(如HIV感染者、化療患者或長期使用免疫抑制劑者)可能出現非典型致病菌感染,臨床症狀可能較輕微但實際感染範圍更廣,且容易發生菌血症(Bacteremia)。

四、蜂窩性組織炎診斷與鑑別診斷要點

蜂窩性組織炎的診斷主要基於臨床表現,但需與以下疾病進行鑑別:

深部靜脈血栓(DVT)可能出現類似紅腫熱痛表現,但通常無明顯皮膚溫度升高及發燒症狀。過敏性接觸性皮炎(Allergic contact dermatitis)邊界較清晰且伴隨明顯搔癢感。痛風(Gout)急性發作時可能類似蜂窩性組織炎,但關節部位症狀更明顯且皮膚變化較局部。

實驗室檢查方面,白血球計數(WBC)及C反應蛋白(CRP)升高支持感染診斷。血液培養於嚴重病例中可能有助於確定致病菌。影像學檢查如超音波或MRI主要用於評估深部組織侵犯程度或膿瘍形成。

五、蜂窩性組織炎治療方法與藥物選擇

1. 抗生素治療原則

輕度病例可採用口服抗生素治療,首選藥物包括第一代頭孢菌素(如Cephalexin)、抗青黴素酶青黴素(如Dicloxacillin)或Clindamycin(用於青黴素過敏者)。治療療程通常為5-14天,需根據臨床反應調整。

中重度感染需住院接受靜脈抗生素治療,常用藥物包括Oxacillin、Cefazolin或Vancomycin(懷疑MRSA感染時)。合併壞死性筋膜炎或膿毒血症(Sepsis)者需緊急外科清創並給予廣譜抗生素。

2. 輔助治療措施

患肢抬高可減輕水腫症狀,非類固醇抗炎藥(NSAIDs)有助於控制疼痛與炎症反應。對於反覆發作患者,需評估並治療潛在易感因素(如足癬、慢性水腫或免疫功能低下)。

六、預防策略與日常護理

皮膚完整性維護是預防蜂窩性組織炎的關鍵。建議採取以下措施:

及時處理皮膚微小創傷,使用抗菌藥膏覆蓋傷口。糖尿病患者需特別注意足部護理,定期檢查潛在損傷。淋巴水腫患者應穿著壓力襪並避免受傷。保持良好的個人衛生習慣,避免共用個人用品如毛巾或刮鬍刀。

對於反覆發作(每年≥3次)的患者,可考慮長期預防性抗生素治療,如Penicillin V或Erythromycin。同時需積極治療潛在易感疾病如足癬、濕疹或靜脈功能不全。

七、特殊類型與嚴重併發症

1. 壞死性筋膜炎

壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)是蜂窩性組織炎的嚴重併發症,臨床特徵包括劇烈疼痛與臨床表現不成比例、皮膚感覺異常、紫黑色大泡形成及全身中毒症狀。此為外科急症,需立即清創並給予廣譜抗生素。

2. 膿瘍形成

當觸診發現波動感(Fluctuance)或超音波證實膿液積聚時,需考慮切開引流(Incision and drainage)並調整抗生素治療方案。MRSA相關膿瘍需特別關注。

3. 系統性併發症

嚴重感染可能導致菌血症、敗血性休克(Septic shock)或遠端感染灶如心內膜炎(Endocarditis)、骨髓炎(Osteomyelitis)等。慢性反覆感染可能造成淋巴管損傷,導致永久性淋巴水腫(Lymphedema)。

八、預後與隨訪建議

多數患者在接受適當抗生素治療後48-72小時內症狀明顯改善。治療失敗可能與抗生素選擇不當、深部組織感染或誤診有關。治療完成後1-2周應安排門診追蹤,確認感染完全消退。對於高風險患者,建議建立長期隨訪計畫以監測可能的復發。

醫路相伴團隊溫馨提醒:蜂窩性組織炎症狀雖常見但不可輕忽,醫護人員需熟悉其典型與非典型蜂窩性組織炎症狀,及時給予適當治療以避免嚴重併發症。患者教育與預防措施對於降低復發風險同樣重要。

發佈留言