鼻竇炎治療 治療方法,飲食,護理,治療費用,週期,預防

鼻竇炎治療以藥物為主,鼻竇炎的治療方法包含抗生素、鼻噴劑或洗鼻等,嚴重時需手術。急性鼻竇炎的週期約1-2週,慢性則可能持續數月。鼻竇炎的飲食應避免乳製品與刺激性食物,多補充維生素C。日常鼻竇炎的護理包括保持鼻腔濕潤與避免煙塵。鼻竇炎的治療費用依療程而異,健保大多有給付。勤洗手、增強免疫力是鼻竇炎的預防關鍵,降低復發機率!

目录

一、鼻竇炎基本知識

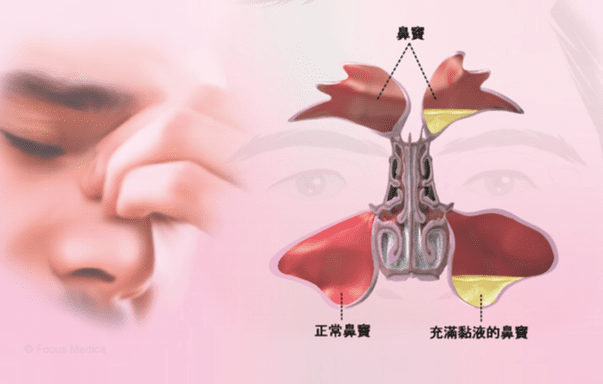

1.1 鼻竇的解剖結構與生理功能

鼻竇(Paranasal sinuses)是位於顱骨內的四對含氣空腔,包括上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇。這些結構內襯呼吸性上皮,通過狹窄的竇口與鼻腔相通。其主要生理功能包括減輕頭部重量、共振聲音、調節吸入空氣的溫濕度,以及作為緩衝保護顱內結構。

1.2 鼻竇炎的定義與分類

鼻竇炎(Sinusitis)指鼻竇黏膜的炎症反應,根據病程可分為:急性鼻竇炎(症狀持續少於4週)、亞急性鼻竇炎(4-12週)及慢性鼻竇炎(超過12週)。從病因學角度又可分為感染性(病毒、細菌、真菌)和非感染性(過敏性、嗜酸性)兩大類。

1.3 發病機制與危險因素

鼻竇炎的發病核心在於竇口阻塞導致黏液滯留和繼發感染。常見誘因包括:上呼吸道病毒感染、過敏性鼻炎、鼻腔結構異常(如鼻中膈彎曲)、免疫功能低下、牙源性感染及環境刺激物等。近年研究顯示,黏膜纖毛功能障礙和局部免疫調節異常在慢性鼻竇炎發病中起關鍵作用。

二、鼻竇炎的臨床表現與診斷

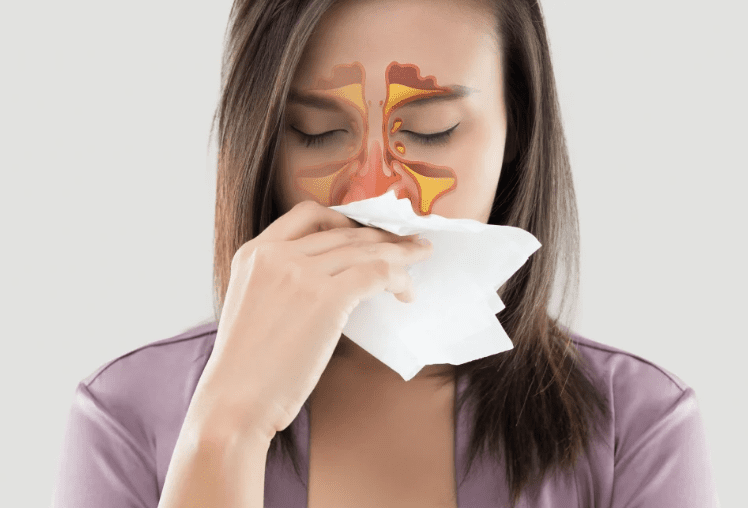

2.1 典型症狀

急性鼻竇炎主要表現為:面部脹痛或壓痛(尤其彎腰時加劇)、膿性鼻分泌物、鼻塞及嗅覺減退。兒童可能出現咳嗽、發燒等全身症狀。慢性鼻竇炎則以長期鼻塞、後鼻滴漏、頭悶脹感為主,疼痛症狀較不明顯。

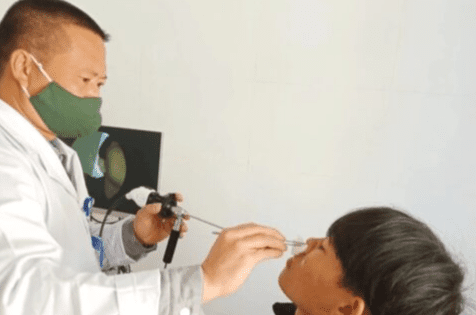

2.2 體徵檢查

前鼻鏡檢查可見中鼻道膿性分泌物,黏膜充血水腫。壓痛點檢查:上頜竇位於頰部,額竇在眼眶內上緣,篩竇在內眥處。必要時可進行鼻內視鏡檢查,直接觀察竇口狀態和中鼻道病變。

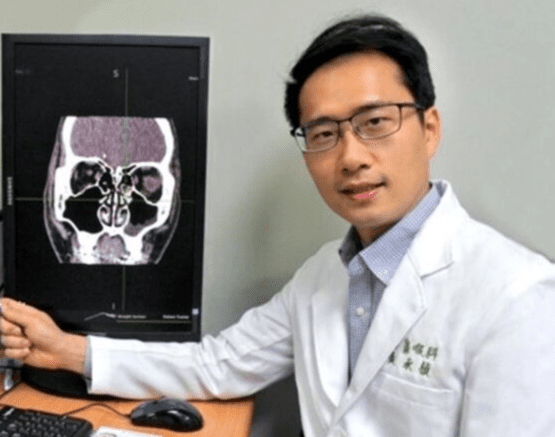

2.3 輔助檢查

實驗室檢查包括血常規(細菌感染時白血球升高)、C反應蛋白等炎症指標。影像學檢查中,電腦斷層掃描(CT)是金標準,可清晰顯示竇腔黏膜增厚、液氣平面及解剖變異。磁共振成像(MRI)主要用於懷疑顱內併發症時。

三、鼻竇炎的治療方法

3.1 鼻竇炎治療:藥物治療

急性細菌性鼻竇炎首選抗生素治療,常用阿莫西林-克拉維酸(Augmentin)或第二代頭孢菌素,療程10-14天。嚴重病例可考慮靜脈給藥。輔助治療包括:鼻腔生理鹽水沖洗(一日2-3次)、局部類固醇噴劑(如Fluticasone)、黏膜收縮劑(限用3-5天)及止痛藥。慢性鼻竇炎需長期使用鼻用類固醇,必要時配合低劑量大環內酯類抗生素以抗炎。

3.2 鼻竇炎治療:外科治療

對於藥物治療無效、存在解剖變異或出現併發症者,可考慮功能性內視鏡鼻竇手術(FESS)。手術目的在於擴大竇口、去除病變組織並保留正常黏膜。近年發展的導航手術和微創技術顯著提高安全性。術後需定期鼻腔沖洗和內視鏡清理,防止黏連。

3.3 鼻竇炎治療:輔助治療

過敏性因素明顯者需進行過敏原檢測及脫敏治療。對於嗜酸性粒細胞性鼻竇炎,生物製劑如Dupilumab已展現良好療效。中醫輔助治療如針灸、中藥熏蒸可緩解症狀,但缺乏高質量循證證據支持。

四、鼻竇炎的飲食與鼻竇炎的護理

4.1 飲食建議

增加水分攝取(每日2000-3000ml)有助稀釋分泌物。適量補充維生素C(柑橘類水果)和鋅(牡蠣、堅果)可支持免疫系統。避免乳製品(可能增加黏液黏稠度)、辛辣刺激食物及酒精。傳統醫學推薦食用白蘿蔔、蓮藕等具「通竅」功效的食材。

4.2 日常護理要點

正確鼻腔沖洗技巧:使用等滲生理鹽水,頭部傾斜45度,沖洗壓力適中。睡眠時抬高床頭30度可減輕夜間鼻塞。保持環境濕度40-60%,避免冷空氣直接刺激。戒煙及遠離二手煙至關重要,因煙霧會損害黏膜纖毛功能。

4.3 症狀監測與就醫時機

治療期間應記錄症狀變化,包括鼻分泌物性狀、疼痛程度和體溫。出現以下警示症狀需立即就醫:劇烈頭痛、視力變化、意識改變(可能為顱內併發症)、高燒不退或面部明顯腫脹。慢性患者建議每3-6個月門診追蹤一次。

五、鼻竇炎的治療費用與鼻竇炎的週期

5.1 藥物治療費用

在台灣健保體系下,急性鼻竇炎門診治療自付額約新台幣200-500元,包含抗生素和症狀緩解藥物。慢性患者長期使用鼻用類固醇(如Flonase)月支出約300-800元。自費購買高階鼻腔沖洗器具約1000-2500元。

5.2 手術治療費用

功能性內視鏡鼻竇手術(FESS)健保給付後自費額約2-5萬元,含特殊材料費。若選擇自費導航手術或組織削除器,需額外支付3-8萬元。住院天數通常3-5天,術後追蹤周期至少6個月。

5.3 療程時間評估

急性病毒性鼻竇炎多於7-10天自癒,細菌性感染需10-14天抗生素治療。慢性鼻竇炎的藥物治療試驗期應達8-12週。手術患者術後黏膜完全上皮化需3-6個月,期間需密切護理以防止復發。

六、鼻竇炎的預防與日常注意事項

6.1 原發病預防

積極治療過敏性鼻炎(規律使用抗組胺藥)、控制胃食道逆流(夜間床頭抬高)。接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗可降低感染風險。牙科定期檢查預防牙源性感染擴散。空氣污染嚴重時建議佩戴N95口罩。

6.2 生活習慣調整

規律有氧運動(如游泳)可增強上呼吸道抵抗力。採用「鼻呼吸」模式,避免張口呼吸導致黏膜乾燥。飛機起降或潛水時注意壓力平衡,可咀嚼口香糖或做瓦爾薩爾動作。冬季注意頭面部保暖,突然溫差易誘發症狀。

6.3 高危人群特別注意

免疫抑制患者(如糖尿病、HIV感染者)需更加警惕,出現輕微症狀即應就醫。囊腫性纖維化患者建議每6個月鼻竇CT追蹤。長期使用鼻血管收縮劑者需防範藥物性鼻炎,應在醫師指導下逐步戒斷。

七、特殊人群的注意事項

7.1 兒童鼻竇炎

兒童因免疫系統未成熟和腺樣體肥大更易患病。治療首選阿莫西林,劑量按體重調整。慢性病例需評估腺樣體是否需切除。避免長期使用影響生長的全身性類固醇。家長應學會正確鼻腔抽吸技巧。

7.2 孕婦鼻竇炎

孕期荷爾蒙變化易致血管運動性鼻炎。用藥需避開致畸敏感期(首3個月),首選青黴素類抗生素和生理鹽水沖洗。禁用四環素類和含偽麻黃鹼的複方製劑。嚴重病例可考慮在第二孕期進行局部麻醉下的引流手術。

7.3 老年人鼻竇炎

老年患者症狀常不典型,可能僅表現為認知功能下降。需注意多重用藥交互作用,尤其抗凝血劑與NSAIDs的配伍禁忌。手術風險評估應包括心血管狀態和骨質密度。長期臥床者需預防吸入性鼻竇炎。

八、併發症與預後

8.1 常見併發症

眶周併發症(蜂窩組織炎、膿瘍)最常見,表現為眼球突出和運動受限。顱內併發症(腦膜炎、硬膜外膿瘍)雖罕見但致死率高。骨髓炎好發於額竇炎,可能導致「波特頭腫」。慢性病例可能引發下呼吸道感染和睡眠呼吸中止症。

8.2 預後評估

急性細菌性鼻竇炎經適當治療痊癒率超過90%。慢性鼻竇炎五年復發率約15-20%,伴鼻息肉者更高。手術治療成功率約70-85%,但需配合術後長期護理。預後不良因素包括:吸煙、阿斯匹靈不耐受、囊腫性纖維化等系統性疾病。

8.3 生活質量影響

慢性鼻竇炎患者SNOT-22量表評分顯示,最困擾症狀依序為:疲勞感、睡眠障礙和嗅覺減退。職業生產力平均下降30%,相當於每年損失28個工作日。心理影響包括焦慮和憂鬱傾向,需多學科團隊介入。

九、最新治療進展

9.1 生物製劑應用

抗IgE(Omalizumab)、抗IL-4/IL-13(Dupilumab)等標靶藥物對難治性嗜酸性鼻竇炎展現療效,可顯著改善息肉體積和嗅覺功能。目前台灣健保給付條件嚴格,需符合特定治療失敗標準。

9.2 微創技術革新

球囊竇口擴張術(Balloon Sinuplasty)適合局限性疾病,創傷更小恢復更快。低溫等離子消融可精確處理病變組織並減少出血。3D打印技術用於複雜解剖結構的手術導航,提升安全性。

9.3 微生物組研究

分子生物學技術揭示鼻竇微生態失調在慢性炎症中的作用,特定益生菌株(如Lactobacillus sakei)的補充治療正在臨床試驗階段。噬菌體療法針對耐藥菌株的個體化應用也值得關注。

炎症科普指南團隊溫馨提醒:鼻竇炎治療需依病程和病因採取階梯式策略:急性期以抗生素為主,慢性期強調綜合管理和病因控制。患者教育是長期療效的關鍵,包括正確用藥方法、鼻腔護理技巧和危險徵象識別。建議建立個人健康檔案,系統記錄症狀變化、用藥反應和檢查結果。醫療團隊應包含耳鼻喉科醫師、過敏免疫專家和營養師,共同制定個體化方案。透過規範治療和科學預防,多數患者可獲得良好生活質量。

發佈留言